「ルーフェンに納豆パックって入れていいの?」

そんな疑問を感じたまま、なんとなく処理を避けていませんか?

実はルーフェンは納豆パックの処理にも対応しています。

ただし、すべての容器が対象というわけではありません。

そこで、納豆パックを安全に処理する条件・素材・前処理のやり方を明確にし、ルーフェンで問題なく使えるかどうかを、その場で判断できるようまとめました。

すぐに納豆ごみを処理して、日々の手間とにおいを減らしていきましょう。

ルーフェンに納豆パックは投入できる!PP製・軽洗い済みが安全ライン

ルーフェンでは納豆パックも処理可能です。

ただし、素材がPP(ポリプロピレン)であることが必須条件です。

さらに、粘りやタレを軽く洗い流すか拭き取ってから投入する必要があります。

この2点を守れば、溶解・悪臭・フィルター詰まりといったリスクを避けられます。

| 確認項目 | 基準 | 注意点・リスク |

|---|---|---|

| 素材 | PP(ポリプロピレン)製 | PSやPETは溶解・臭い残りの原因 |

| 前処理 | 粘り・タレを軽く洗浄または拭き取り | 未処理で投入すると臭気・詰まりが発生 |

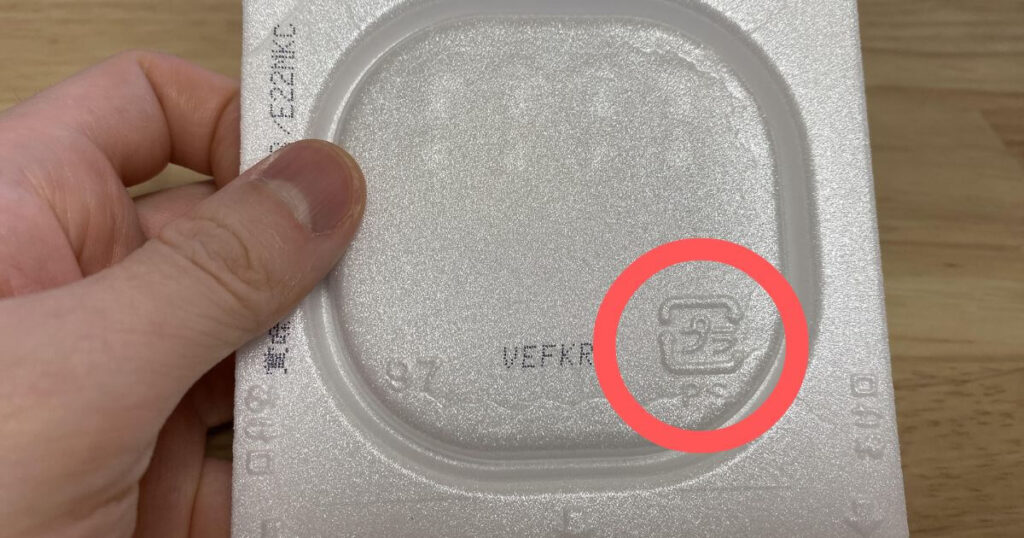

| 判別方法 | 容器底面に「PP」または「プラ」表示 | 素材不明な容器は使用しない |

耐熱性も高く、熱可塑性樹脂の中で耐熱温度が比較的高い傾向にあります。

引用元:ジャパン・プラス株式会社「ポリプロピレンの化学的性質」

納豆パックの素材がPP(ポリプロピレン)製なら耐熱性に問題なし

納豆パックがPP(ポリプロピレン)製であれば、ルーフェンの温風処理(約80〜90℃)でも変形せず安全に使えます。

PPは耐熱温度が100〜140℃とされており、PSやPETと比べてはるかに高温に強い素材です。

市販の納豆容器には素材名が刻印されているため、投入前に「PP」表記を確認してください。

素材確認を怠ると、臭いや本体劣化などトラブルの原因になります。

| 素材名 | 耐熱温度 | 変形リスク |

|---|---|---|

| PP(ポリプロピレン) | 約100〜140℃ | 低 |

| PS(ポリスチレン) | 約70〜90℃ | 中〜高 |

| PET(ポリエチレンテレフタレート) | 約60〜80℃ | 高 |

>>【安全第一】ルーフェンで入れてはいけないもの5ジャンル!具体例10個

タレや粘りは軽く洗うか拭き取ってから投入

納豆パックに付着したタレや粘りは、ルーフェン内部に焦げや臭いを残す原因になります。

投入前に水で軽く洗うか、キッチンペーパーなどで拭き取るだけで処理後の清掃負担が大きく変わります。

そのまま投入すると、フィルター劣化やセンサー誤作動など機器寿命にも影響を与えかねません。

- 糖分が焦げて乾燥槽にこびりつき、異臭の原因になる

- 処理効率が落ち、電気代や運転時間が増加する

- 粘性物質がセンサー・フィルターに付着し寿命が短くなる

- 処理後の清掃負担が増し、衛生管理も難しくなる

素材表示と前処理の確認がトラブル防止の鍵

納豆パックを投入する際、素材の種類と処理前の状態を確認しないと、焦げ・変形・機器故障の原因になります。

素材表示の見落としや、タレ・粘りの未処理は、乾燥効率の低下や臭気残留を招きます。

事前に「PP(ポリプロピレン)」かどうかと、洗浄・拭き取りが済んでいるかを確認することで、機器を長く安全に使えます。

- 容器底に「PP」「ポリプロピレン」の表示があるか

- 高温対応(100℃以上)の記載があるか

- 粘り・タレを軽く水洗いまたは拭き取り済みか

- タレ袋など異素材が混入していないか

ルーフェン公式と構造から見る「納豆パックOK」の根拠

ルーフェンは生ごみ以外にもラップやビニールゴミも投入できると、公式サイトにも明記されています。

特にポリプロピレン(PP)製の容器は、構造上のトラブルが発生しにくく、乾燥効率にも大きな影響を与えません。

また、臭いや焦げ付きへの対策として設計された脱臭構造・加熱制御が、納豆特有の課題をカバーしています。

- 公式サイトやユーザー向け資料に「ラップやビニールも処理可能」と記載あり

- PP製は耐熱性が高く、80℃前後の温風処理に耐える

- 粘りやタレを除去すれば焦げや異臭の発生も抑制できる

- ルーフェン独自の脱臭フィルターと密閉設計がにおい漏れを防ぐ

生ゴミ以外も臭いの出そうなゴミも(食べ物がこびりついたラップやビニールゴミ、汚れた排水口ネットなど)放り込める

引用元:loofen公式サイト

脱臭フィルターと密閉構造が臭いを抑える仕組み

ルーフェンは処理中のにおいを本体外へ漏らさない設計になっています。

活性炭を含む専用フィルターと、気密性の高い蓋構造により、臭気の拡散を抑制しています。

密閉状態で温風乾燥が進むため、臭い成分が排気に混じらず、室内環境に影響を与えません。

- 活性炭フィルター:臭気成分を吸着・分解する役割を持つ

- 密閉構造:蓋やバスケットの隙間を最小限にし臭気を閉じ込める

- 排気制御:処理中の風の流れが外に漏れにくくなるよう設計されている

- 乾燥中の無開閉運転:運転中は基本的に開けないことで臭い漏れを防ぐ

温風処理とプラスチック素材の耐熱性の関係

ルーフェンは温風で生ごみを乾燥させますが、加熱による素材劣化を防ぐため、約70〜85℃に制御されています。

この温度帯は、電子レンジ対応容器と同等の耐熱プラスチックなら問題ありませんが、耐熱温度の低い素材は変形や溶融のリスクがあります。

特に見落とされやすいのが、透明性の高いPETや軟質PEなどで、見た目では耐熱性を判別できないケースです。

- 見た目が似たPPとPETを誤投入し、加熱でPETが変形

- PE素材のタレ袋をそのまま投入し、内側で軟化・貼り付き

- PS製カップを高温処理し、底面がゆがんで槽にこびりつく

- 素材表示のない容器を投入し、耐熱性不明のまま焦げ残りが発生

納豆パックを処理する手順と注意点まとめ

納豆パックを処理する際は、素材確認・前処理・後片付けの3つが基本です。

容器の材質やタレの有無を見落とすと、焦げや異臭の原因になります。

とくにフィルムやタレ袋は未処理で投入すると、機器の不調につながるおそれがあります。

以下に、処理の流れを簡潔にまとめました。

- 素材確認:容器が「PP(ポリプロピレン)」製かを確認する。

- 前処理:タレや粘りを軽く洗うか拭き取る。

- フィルム分別:フィルムやタレ袋は別処理する。

- 後点検:乾燥後に槽内を軽く拭いて点検する。

納豆容器・フィルム・タレ袋の扱い方を正しく理解

納豆パックの処理では、容器・フィルム・タレ袋を区別して扱う必要があります。

同じプラスチックでも、素材や付着物の有無によって処理の可否やリスクが異なります。

乾燥トラブルを防ぐには、それぞれの特性を理解し、投入の可否と前処理方法を把握することが重要です。

| 項目 | 投入可否 | 注意点・処理条件 |

|---|---|---|

| 納豆容器(PP製) | 軽く洗って粘りを除去する。耐熱性あり | |

| 納豆フィルム | 乾燥しやすく焦げ残りも少ない。汚れは拭く | |

| タレ袋 | (基本は不可) | タレ袋は基本的に投入NG。中身を完全に除去し、乾いた状態であればごく少量の投入は可能 |

前処理のポイント|そのまま入れていい条件とは

納豆パックを前処理なしで投入できるかは、素材・残留物・形状に左右されます。

処理機が対応するのは「乾いたPP製」であり、粘りや液体が付着した状態ではNGです。

表面が清潔・無臭で、内部構造に干渉しないものであれば、そのまま投入しても問題ありません。

- 素材が「PP(ポリプロピレン)」表記で耐熱性がある

- タレ・粘り・水分が目に見えて残っていない

- 容器・フィルムともに軽く乾燥している

- フィルムが薄く、内部に絡みにくい形状である

処理後の掃除と点検で長く快適に使う方法

納豆パックを処理したあとは、槽内の確認と軽い清掃が推奨されます。

乾燥後でもフィルム片や焦げが残ることがあり、放置するとにおいや故障の原因になります。

ルーフェンは構造がシンプルなため、毎回の簡易点検が機器寿命の延伸につながります。

- 乾燥槽内にフィルム片や焦げ付きがないか確認する

- 底面の通気穴や排気口にごみが詰まっていないか点検する

- 異臭が残っていれば、フィルターの表面を軽く拭き取る

- 1週間に1度はバスケット全体を水洗いし、乾燥させる

他の生ごみ処理機と比べた納豆パック対応力

ルーフェンは納豆パックの処理が可能ですが、ナクスルやパリパリキューには入れてはいけません。

処理方式や熱源温度の違いによって、プラ容器が溶ける・臭いが残るといった差が生じます。

ここでは「臭いや掃除負担」に着目し、各製品の納豆パック処理後の影響を整理します。

| 製品名 | 焦げ・溶解リスク | 臭気・掃除の負担 |

|---|---|---|

ルーフェン | 低い(約80〜90℃・密閉構造) | 軽度の拭き掃除のみで済む |

パリパリキュー | 中〜高(120℃超・直熱式) | 焦げ付き除去が必要になる例あり |

ナクスル | 処理不可(プラ全般NG) | 投入するとバイオ材破損の恐れ |

ナクスル・パリパリキューとの処理方式の違い

処理方式の違いは、納豆パックのようなプラ容器への熱の伝わり方に影響します。

ルーフェンは温風循環式。80〜90℃前後の低温で均一に乾燥させる設計です。

パリパリキューは底部ヒーターによる高温集中加熱。薄い容器が焦げる場合があります。

ナクスルは加熱を行わないバイオ方式で、プラスチック類は投入できません。

| 処理機種 | 熱の伝わり方 | 処理後の影響 |

|---|---|---|

ルーフェン | 低温が内部全体に循環 | 容器の変形や臭い残りが起こりにくい |

パリパリキュー | 高温が底面に集中 | 焦げや異臭の原因になることがある |

ナクスル | 加熱なし(微生物分解) | プラ容器は投入不可、バイオ材を傷める |

納豆ごみが多い家庭に向く処理機の選び方

納豆ごみは複数素材が混在するため、処理機には一定の対応力が求められます。

ルーフェンのように温風循環式で加熱される構造は、プラスチックに優しい設計です。

密閉性が高い機種は臭気の漏れを防ぎ、処理後の掃除も簡単に済ませることができます。

| 重視する観点 | 具体的な判断基準 |

|---|---|

| 加熱方式 | 温風循環式なら容器変形のリスクが低い |

| 臭い対策 | 密閉構造で室内への拡散を防げる |

| 素材対応 | PP容器への言及が明記されている製品を選ぶ |

| 使用実例 | SNSや公式で納豆処理が紹介されているかを確認 |

【FAQ】納豆パック処理に関するよくある質問

- 納豆フィルムやタレ袋は一緒に処理していい?

-

納豆のフィルムやタレ袋は基本的に処理機に入れることは推奨されていません。特にタレ袋は液体が残っていると、内部に広がって故障や臭いの原因になります。フィルムも薄くて軽いため、処理中にヒーター部やセンサーに付着する可能性があるため、別途廃棄するのが安全です。ルーフェンではPP容器の投入は認められていますが、その他の素材については公式な記載がないため、投入は避けるのが賢明です。

- 処理後の容器は何ごみ?リサイクルできる?

-

納豆容器に使われる素材の多くはポリプロピレン(PP)です。処理後も溶けたり変質したりしなければ、自治体の分別区分に従ってプラごみとして出すことが可能です。ただし、一部地域では処理機を通したプラは「可燃ごみ」とされるケースもあるため、地域のルールを確認してください。焦げが残ったり、においが強くついたものは再利用やリサイクル対象外になることがあります。

- 頻繁に処理するとフィルター交換は早まる?

-

納豆パックはにおいが強く、さらにタレなどの糖分があるため、処理頻度が高いとフィルターに負担をかけやすくなります。特に活性炭式の脱臭フィルターは吸着飽和を起こしやすく、標準的な使用より早く交換サインが出ることがあります。ただし、使用環境にもよるため、臭気が強くなったり、処理後のにおいが残るようになった場合には早めの交換が推奨されます。公式の交換目安を守りつつ、納豆ごみを多く処理する家庭は少し前倒しでの交換を検討するとよいでしょう。

>>【保存版】ルーフェンの維持費はいくら?電気代・消耗品のすべてを算出

【結論】納豆パックはルーフェンに入れてもOK!ただし、素材を要チェック

- 納豆パックはPP(ポリプロピレン)製であればルーフェンに投入可能

- 粘りやタレを軽く洗う・拭き取る前処理が必要

- 素材確認は容器底面の「PP」表記が目印

- 処理後は清掃・点検をすることで臭いや故障を防げる

- 他機種(パリパリキュー、ナクスル)よりもPP容器に適している

納豆パックを安全にルーフェンで処理するには、素材と前処理の確認が鍵です。

ほんのひと手間で、機器を長持ちさせ、掃除やにおいのトラブルを大幅に減らすことができます。